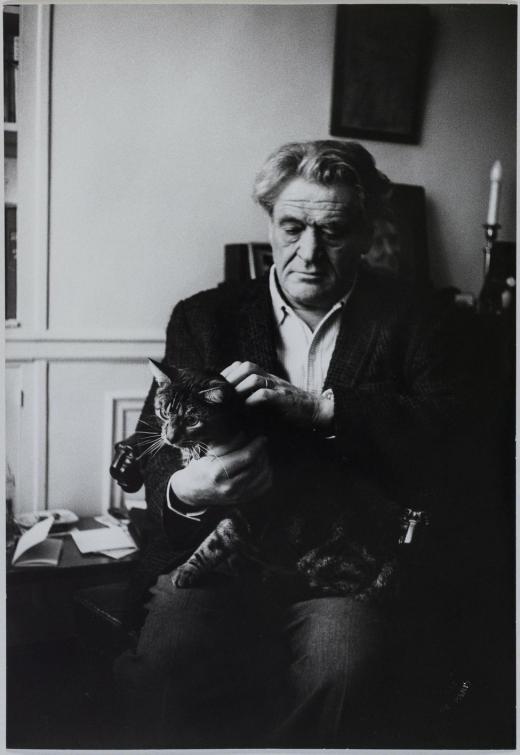

Le reportage que fit Joseph Kessel (1898 – 1979) en Syrie en 1926 mérite qu’on le lise à la lumière des événements dramatiques d’aujourd’hui.

En 1926, la Syrie (qui inclut le Liban actuel) est, depuis le dépeçage de l’empire ottoman par le traité de Versailles, sous mandat français. Mais les troupes françaises sont en état de guerre permanent. « Qui expliquerait pourquoi on se bat et qui se bat ? » demande Kessel.

Le journaliste évoque « l’effroyable complexité qui règne en Syrie ». « Ce berceau des civilisations, ce lieu de passage prédestiné, dont la richesse et la beauté ont retenu, sans les mêler, tant de peuples, cette terre où poussent avec une force ardente les croyances et les hérésies, déroute et confond. Je confesse avec humilité que les premiers temps de mon séjour à Beyrouth, je ne comprenais rien aux propos tenus devant moi. »

Et Kessel poursuit : « les allaouïtes, les achémites, les maronites, les sunnites, les Grecs orthodoxes, les chiites, le comité syro-palestinien, les bandits, les rebelles, les druses du Djebel et ceux du Horan, les Libanais, les Syriens, les Damascains, – et j’en passe – comment s’y reconnaître ? Il y a vingt-sept religions en Syrie. Chacune d’elles tient lieu de nationalité. Et les influences les plus diverses sollicitent moralement et matériellement ce chaos. »

Kessel constate que le mandat ne marche pas. Tenter de mettre de l’ordre dans ce chaos est comme le rocher de Sisyphe. Comment pourrait-il marcher ? En agissant sur « les deux seuls leviers qui jouent en Orient : la fermeté et la courtoisie. Par fermeté il faut entendre la force et l’argent ; par la courtoisie, le respect des traditions, des coutumes et une justice sommaire mais droite. »

Or, il est frappé par le manque de cohérence de la politique de Paris, qui mute les hauts responsables dès qu’ils commencent à comprendre quelque chose de la situation locale et à nouer les indispensables alliances. Il est aussi écœuré par le manque de considération qu’on y décèle à l’égard des hommes de terrain.

Kessel est impressionné par l’un de ces hommes, avec qui il partage « un goût profond de la vie violente, un intérêt passionné pour l’aventure » : le capitaine Collet, âgé comme lui de 28 ans. « Sa connaissance de la langue arabe – il est d’Alger – le fit affecter au service des renseignements. À ce titre, il fut chargé de la région des Allaouïtes. Un peuple guerrier et féroce, dont la religion est l’une des plus secrètes qui soient et que nul étranger n’a pu encore pénétrer, y était alors en effervescence. Le sous-lieutenant Collet, presque sans troupes, par sa décision, son intrépidité et la science instinctive qu’il possède du commandement, pacifia la région. Il fit si bien qu’il s’attacha la peuplade belliqueuse qu’il combattait et que maintenant, dans leurs chants de guerre, les Ismaïlié célèbrent son nom. »

Quatre-vingts dix ans plus tard, Bachar el Assad et la plupart de ses hommes liges sont alaouites. Leur férocité fait oublier la beauté de Damas : « elle s’étire comme une longue et souple femme, les membres mollement éployés au milieu de sa gaine verte. Ses minarets, si fins, si purs, la hérissent d’une forêt sacrée. »