Dans « Souvenirs de la maison des morts », Fédor Dostoïevski raconte son séjour au bagne l’Omsk, en Sibérie, de 1850 à 1854.

Cette lecture est recommandée par Didier Fassin dans « l’ombre du monde », comme celle d’un livre de référence sur l’emprisonnement. Il a été publié par Dostoïevski en deux parties, en 1860 et 1862.

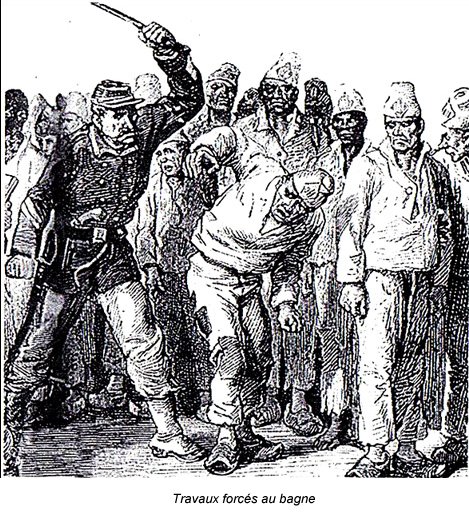

Ce qui frappe pourtant au premier abord, ce sont les différences entre la « maison de force » sibérienne décrite par Dostoïevski et les prisons françaises d’aujourd’hui. Dans la maison de force, les forçats portent des chaînes aux pieds. Ils sont fréquemment punis par la fustigation par des verges, qui les conduisent directement à l’hôpital militaire. Les forçats entretiennent des relations étroites avec la population de la ville voisine, avec qui ils font du commerce et dont ils reçoivent l’aumône. Il existe un fossé de défiance entre la masse des forçats, composée principalement de paysans, et les quelques nobles enfermés avec eux (dont Dostoïevski), qu’ils considèrent comme appartenant au monde des exploiteurs.

Les prisonniers français ne portent pas de chaînes, ne subissent pas de châtiments corporels, n’ont pas de contact avec la population environnante. Dans les prisons françaises, il n’existe pas d’hostilité entre le peuple et les nobles, du moins pas telle que la décrivait d’auteur de « Souvenirs de la maison des morts ».

Pourtant, le texte de Dostoïevski résonne de manière puissante avec l’expérience carcérale, au-delà des limites de temps et de territoires. Lorsqu’il arrive à la maison de force, il est saisi d’une angoisse telle qu’elle l’empêcha d’abord d’observer les choses qui l’entourent : « Je fermais les yeux et je ne voulais pas voir. Entre les hommes corrompus au milieu desquels je vivais, je ne distinguais pas les gens capables de penser et de sentir, malgré leur écorce repoussante. Je ne savais pas non plus entendre et reconnaître une parole affectueuse au milieu des ironies empoisonnées qui pleuvaient, et pourtant cette parole était dite tout simplement sans but caché, elle venait du fond du cœur d’un homme qui avait souffert et supporté plus que moi. »

« Ainsi dans notre maison de force, il y avait des hommes que je connaissais depuis plusieurs années, que je croyais être des bêtes sauvages et que je méprisais comme tels ; tout à coup, au moment le plus inattendu, leur âme s’épanchait involontairement à l’extérieur avec une telle richesse de sentiment et de cordialité, avec une compréhension si vive des souffrances d’autrui et des leurs, qu’il semblait que les écailles vous tombassent des yeux ; au premier instant, la stupéfaction était telle qu’on hésitait à croire à ce qu’on avait vu et entendu. »

« Souvenirs de la maison des morts » est donc le récit initiatique d’un apprentissage du regard. Ce regard est empathique, compatissant. Mais il conserve en permanence une distance. Comme un anthropologue, l’auteur décrit ce qu’il voit. La froideur qu’il met dans cette description lui permet de mettre des mots sur une réalité indicible. Dans « Si c’est un homme », récit de l’univers concentrationnaire, Primo Levi recourra au même subterfuge, qui seul permet à la littérature de rendre compte d’une réalité inimaginable et insoutenable.

Voici par exemple comme il décrit le supplice de la fustigation : « Rossez-le ! Brûlez-le ! Tapez ! Tapez dessus ! Écorchez-le ! Enlevez-lui la peau ! Plus fort, abîmez-le ! Les soldats assènent des coups de toutes leurs forces, à tour de bras, sur le dos du malheureux (…) Cela brûle comme du feu, comme un enfer ; il semble qu’on ait le dos au-dessus d’une fournaise ardente. »

L’éducation du regard rend le texte de Dostoïevski pertinent pour décrire la captivité d’aujourd’hui. Voici un abécédaire de ce qu’il a à nous dire.

Ciel

Des années entières s’écouleront et l’on verra, par la fente de palissade, toujours le même remparts, toujours les mêmes sentinelles et le même petit coin de ciel, non pas de celui qui se trouve au-dessus de la prison, mais d’un autre ciel, lointain et libre (…) En deçà de la palissade, on se représentait ce monde merveilleux, fantastique comme un conte de fées : il n’en était pas de même du nôtre, – tout particulier, car il ne ressemblait à rien ; il avait ses mœurs, son costume, ses lois spéciales ; c’était une maison morte-vivante, une vie sans analogue et des hommes à part.

Cohabitation

J’appris encore à connaître la souffrance qui peut-être est la plus douloureuse qu’on puisse ressentir dans une maison de détention, à part la privation de liberté : je veux parler de la cohabitation forcée. La cohabitation est plus ou moins forcée partout et toujours, mais nulle part elle n’est aussi horrible que dans une prison ; il y a là des hommes avec lesquels personne ne voudrait vivre.

Dignité

Ce qui exaspère surtout les subordonnés, c’est le dédain, la répugnance qu’on manifeste dans les rapports avec eux. Ceux qui croient qu’ils n’ont qu’à bien nourrir et entretenir le détenu, et qu’à agir en tout selon la loi, se trompent également. L’homme, si abaissé qu’il soit, exige instinctivement du respect pour sa dignité d’homme (…) J’ai rencontré des commandants au caractère noble et bon, et j’ai pu voir quelle influence bienfaisante ils avaient sur ces humiliés. Quelques mots affables dits par eux ressuscitaient moralement les détenus.

(À propos d’un commandant tyrannique) Un homme comme lui devait toujours écraser, étouffer quelqu’un, enlever quelque chose, priver d’un droit, en un mot mettre partout de l’ordre (…) Avec ces coquins de forçats, on ne devait employer qu’une sévérité impitoyable et s’en tenir à l’application absolue de la loi, et voilà tout.

Dominés

Dans notre peuple et dans n’importe quelle condition, il y a et il y aura toujours de ces personnalités, dont la destinée est de rester toujours mendiants. Ils sont pauvres diables toute leur vie, hébétés et accablés, ils restent sous la domination, sous la tutelle de quelqu’un, principalement des prodigues et des parvenus enrichis. Tout effort, toute initiative est un fardeau pour eux. (…) On les trouve dans chaque prison, dans chaque caserne.

Enfer

Les intrigues, les calomnies, les commérages, l’envie, les querelles, tenaient le haut bout dans cette vie d’enfer.

Gâchis

Il faut bien le dire : tous ces gens-là étaient peut-être les plus doués, les plus forts de notre peuple. Mais ces forces puissantes étaient perdues sans retour. À qui la faute ?

Il est avéré que ni les maisons de force, ni les bagnes, ni le système des travaux forcés, ne corrigent le criminel ; ces châtiments ne peuvent que le punir et rassurer la société contre les attentats qu’ils pourraient commettre. La réclusion et les travaux excessifs ne font que développer chez ces hommes une haine profonde, la soif des jouissances défendues et une effroyable insouciance.

Saison chaude

Pendant la saison chaude, sous un soleil de feu, quand on sent dans toute son âme, dans tout son être, la nature qui renaît autour de vous avec une force inexprimable, on a plus de peine à supporter la prison, la surveillance de l’escorte, la tyrannie d’une volonté étrangère.

Solitude

Je me souviens encore qu’entouré de centaines de camarades, j’étais dans une effroyable solitude, et que j’en vins à aimer cette solitude.

Ton

Il était très rare qu’un forçât se liât avec un autre, comme dans le monde libre ; Nous étions en général durs et secs dans nos rapports réciproques, à quelques exceptions près ; c’était un ton adopté une fois pour toutes.

Vivre

Que faisons-nous ici ? Nous vivons sans vivre, nous sommes morts sans mourir.

Grand merci pour ce conseil de lecture ! En finissant ce livre, récit saisissant et document passionnant sur les bagnes de l’empire des Tsars en même temps qu’œuvre essentielle de la littérature carcérale, on se dit que, paradoxalement, Dostoïevski n’aurait sans doute pas été l’écrivain que l’on célèbre sans cette épreuve de quatre années !