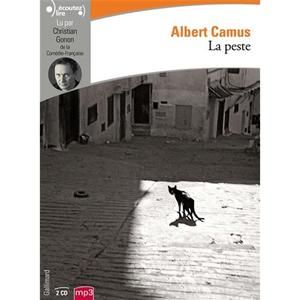

La Peste, roman d’Albert Camus (1947), est un grand succès de librairie en France et en Italie par ces temps de pandémie de coronavirus.

La ville d’Oran, peuplée de deux cent mille habitants, rythmée alors par le clocher de la cathédrale et animée par les restaurants espagnols, assiste à un spectacle insolite : des milliers de rats viennent crever dans les maisons et dans les rues. Bientôt, un concierge meurt et, comme l’écrit Camus avec une ironie cruelle, « d’autres parmi nos concitoyens, qui n’étaient pas toujours concierges ni pauvres, durent suivre la route sur laquelle M. Michel s’était engagé le premier. » Il faut bien mettre un nom sur le phénomène : la peste. La ville toute entière est coupée du monde et mise en quarantaine.

D’une certaine manière, l’épidémie est une abstraction : des procédures à appliquer, des statistiques à produire, bien loin de la douleur de ceux qui sont séparés de ceux qu’ils aiment et de leur propre vie. Mais, constate le docteur Bernard Rieu, qui participe à l’organisation des services de santé, « quand l’abstraction se met à vous tuer, il faut bien s’occuper de l’abstraction. »

Jean Tarrou, un homme que la peine de mort révolte, se joint à Rieu pour organiser des formations sanitaires volontaires :

– « En somme, dit Tarrou avec simplicité, ce qui m’intéresse, c’est de savoir comment on devient un saint

– Mais vous ne croyez pas en Dieu.

– Justement. Peut-on être un saint sans Dieu, c’est le seul problème concret que je connaisse aujourd’hui. »

Le seul problème concret : une manière de sortir de l’abstraction.

Les Oranais se vivent comme des prisonniers, privés d’avenir et ne vivant que dans le présent. « Les journées terribles de la peste, écrit Camus, n’apparaissaient pas comme de grandes flammes somptueuses et cruelles, mais plutôt comme un interminable piétinement qui écrasait tout sur son passage. » Et aussi : « toute la ville ressemblait à une salle d’attente. »

Je ne résiste pas à l’envie de citer in extenso le passage que l’auteur consacre, justement, aux prisonniers.

« Pour des raisons évidentes, il semblait que la peste s’acharnât particulièrement sur tous ceux qui avaient pris l’habitude de vivre en groupes, soldats, religieux ou prisonniers. Malgré l’isolement de certains détenus, une prison est une communauté, et ce qui le prouve bien, c’est que dans notre prison municipale les gardiens, autant que les prisonniers, payaient leur tribut à la maladie. Du point de vue supérieur de la peste, tout le monde, depuis le directeur jusqu’au dernier détenu, était condamné et, pour la première fois peut-être, il régnait dans la prison une justice absolue.

« C’est en vain que les autorités essayèrent d’introduire de la hiérarchie dans ce nivellement, en concevant l’idée de décorer les gardiens de prison morts dans l’exercice de leurs fonctions. Comme l’état de siège était décrété et que, sous un certain angle, on pouvait considérer que les gardiens de prison étaient des mobilisés, on leur donna la médaille militaire à titre posthume. Mais si les détenus ne laissèrent entendre aucune protestation, les milieux militaires ne prirent pas bien la chose et firent remarquer à juste titre qu’une confusion regrettable pouvait s’établir dans l’esprit du public. On fit droit à leur demande et on pensa que le plus simple était d’attribuer aux gardiens qui mourraient la médaille de l’épidémie. »

L’humour noir est très présent dans « La Peste ». Ce que l’on retient du roman, c’est le portrait d’hommes qui essaient, humblement, d’être dignes de leur humanité, avec ou sans Dieu.

Justesse ou opportunité, cohérent ou glacial, que dire et que taire ?