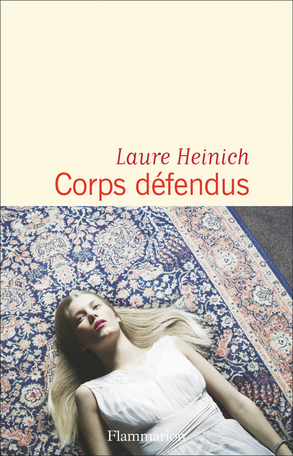

Dans « Corps défendus », son premier roman paru en janvier dernier, l’avocate pénaliste Laure Heinrich raconte l’instruction et le procès d’assises de « Jean », jeune meurtrier d’une jeune femme, Ève, qu’il a violée et étranglée.

La narratrice du récit est avocate de la partie civile. Elle défend les intérêts des parents d’Ève. Monsieur Willaert, son père, est professeur de tennis. Il étudie la procédure judiciaire contre Jean comme un coach étudierait la vidéo d’un match.

Madame Willaert, la mère d’Ève,, s’enferme dans une impassibilité de façade. Elle envie la greffière, qui ouvre et ferme de dossier à sa guise. Elle voudrait « ranger son malheur », « fermer le tiroir, l’ouvrir souvent, mais décider quand. » Elle aimait « aller incognito dans les bistrots, seule, là où personne ne savait qu’elle était la mère d’un fait divers. »

L’ambition de l’avocate est que « les Willaert se redressent un peu », et aussi de rendre Ève présente à ce procès. Elle ne veut la peau de personne, dit-elle. Pourtant, elle participe à la mécanique judiciaire dont la finalité est de condamner.

Le juge d’instruction : « il n’existe pas tant de métiers où on peut enchaîner ! »

Les rapports d’expertise qui se succèdent et se ressemblent : les accusés sont tous « intolérants à la frustration », « immatures », mais « dénués de pathologie psychiatrique ».

Les interrogatoires, qui se préparent comme un match : « se regarder dans les yeux, repérer les forces et les faiblesses de l’adversaire (…) ne pas craquer, recommence, tu vas y arriver, rien n’est jamais perdu jusqu’à la balle de match. »

Les plaidoiries, qui opposent des intellectuels de haut vol, qui cherchent des « mots qui vibrent et crèvent », dit l’avocate… comme Ève. Et lorsqu’on donne la parole à l’accusé pour « ses derniers mots », la pauvreté de son vocabulaire, la platitude de son langage.

Le mépris et la haine de ceux d’en-haut à l’égard du criminel recroquevillé dans le box vitré. « On demande aux jurés de n’écouter « ni la haine… » mais sur l’estrade du parquet, on s’y laisse aller, certain d’être du bon côté de la morale, du côté qui gagne. »

Et finalement, pour Jean, une seule issue possible : la perpétuité. Et pour l’avocate, le sentiment d’un échec. « Il n’y a pas de victoire, « pour toujours » ne compense pas « plus jamais » »

Le titre du roman « Corps défendus » s’applique au métier de l’avocate, défendre des personnes en chair et en os, dans une théâtralité qui met en mouvement des corps. Il se réfère aussi à la sexualité d’Ève, qui vivait depuis quelques mois avec une jeune femme, Émilie : que le corps d’Ève fût défendu aux hommes a-t-il joué dans l’acte insensé de Jean ? Son mobile était-il homophobe ? La question résonne d’autant plus dans l’esprit de la narratrice que celle-ci vit une relation homosexuelle compliquée.

L’avocate défend la partie civile, mais sa compassion va à Jean, l’assassin. Elle le voit entravé et menotté mené au lieu de la reconstitution du crime : « en laisse », dit-elle.

Elle imagine Jean incarcéré. « En prison, le ciel aura lui-même une limite : il ne le verra que fragmenté, obstrué par un filet parfois, par un mirador toujours. Jean sera à l’abri du vent et à l’abri des étoiles qui ne sortent pas à l’heure des promenades. Le ciel est définitivement à Ève. »

Elle ressent dans sa chair la solitude de Jean, qui ne reçoit même pas la visite de sa mère. Seules viennent le voir son avocate et une visiteuse de prison. Il semble apprécier de pouvoir échanger avec elle. « On ne se connait pas, c’est une dame qui a une soixantaine d’années, c’est un peu du monde extérieur qui vient avec elle. »