« Boussole », roman de Mathias Esnard, a obtenu le Prix Goncourt 2015. C’est un monument d’érudition, avec des passages merveilleusement écrits.

Beethoven possédait une boussole particulière : son aiguille pointait à l’est, pas au nord. Il s’agissait naturellement d’un truc : sous le plancher apparent de la boussole, l’aiguille indiquait bien le nord ; au-dessus du plancher se voyait une aiguille postiche, vissée à angle droit sur l’aiguille magnétique. Mais pour le musicien, le message était clair : la source de la culture n’est pas au nord, mais à l’orient.

La structure du livre de Mathias Esnard ressemble à celle des Mille et une Nuits. Certes il ne s’agit que d’une nuit, et non de 1.001. Mais une foule de personnages, de lieux, de temps disparates s’agrègent autour d’un fil directeur finalement ténu.

L’appel à la prière

Dans « Boussole », il s’agit d’une nuit blanche. Franz Ritter, musicien autrichien passionné d’Orient, vient d’apprendre qu’il est atteint d’une grave maladie. Un courriel de Sarah, l’amour de sa vie, le plonge dans l’angoisse : elle écrit d’une contrée reculée de Bornéo et les milliers de kilomètres qui l’en séparent inscrivent dans l’espace une dérive amoureuse.

Ce qui fascine Ritter en Orient, c’est l’appel à la prière, « cet Allah akbar modulé au sommet de tous les minarets du monde depuis l’âge du Prophète, cette mélodie unique, cet ensemble sonore et solennel différent de tous les autres chants humains ». Il partage l’opinion d’un autre orientaliste, Leopold Weiss : « toutes mes randonnées n’ont jamais eu qu’une signification : chercher à saisir le sens de cet appel. »

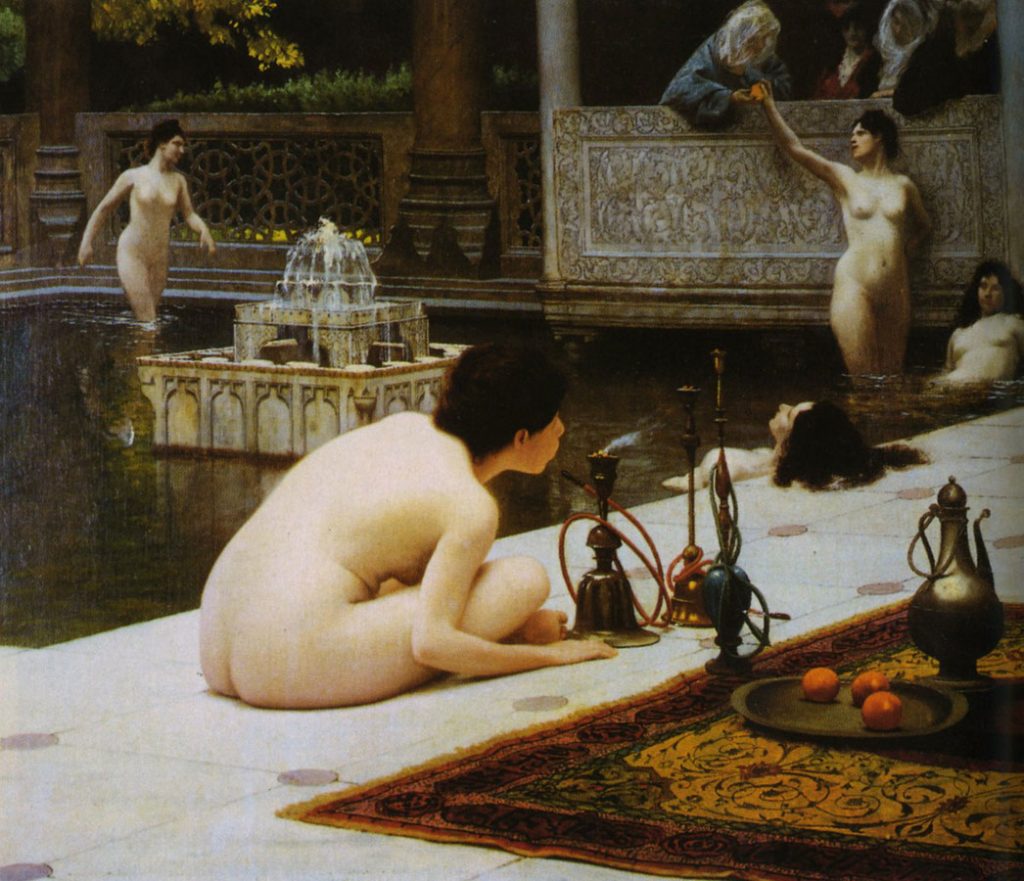

L’un des personnages du roman s’imagine en explorateur du désir. Ce qui le fascine à Istanbul, Damas ou Téhéran, c’est « le désir érotique du corps oriental, une image de lascivité, de permissivité ». Il rêve aux « muscles d’hommes huilés dans les gymnases traditionnels, aux voiles des danseuses parfumées, aux regards -masculins et féminins- rehaussés de khôl, aux brumes de hammams où tous les phantasmes devenaient réalité ».

Le grand renoncement

Franz Ritter au contraire est sensible à « l’humilité de la vie nomade (…), le grand renoncement, le dépouillement des oripeaux mondains dans la nudité du désert. » Il n’idéalise pas le désert. Il évoque l’effroi, « cette angoisse solitaire qui serre la poitrine dans l’immensité, la grande violence de l’immensité (…) la soif, la faim, certes, mais aussi la solitude, l’abandon, le désespoir. »

Il porte sur les orientalistes un regard désabusé : « nous autres restons des voyageurs, enfermés dans le soi, susceptibles, qui sait, de se transformer eux-mêmes au contact de l’altérité, mais certainement pas d’en faire l’expérience profonde. Nous sommes des espions, nous avons le contact rapide et furtif des espions. »

Le mot « altérité » revient sans cesse dans le roman, au point qu’il aurait pu lui servir de titre.

Voici une description d’Istanbul : son site « me remplissait d’énergie, tant cette ville est ouverte, une plaie marine, une faille où la beauté s’engouffre (…) un déchirement de beauté dans la frontière. »

Ce qui nous ouvre en deux

L’auteur évoque l’opium, l’alcool comme ce qui « nous ouvre en deux ». Il est fasciné par la démence, cette faille de l’altérité. Sur le plan historique, il déplore « La pathologie nationaliste qui envahit petit à petit le dix-neuvième siècle et détruit, doucement, les passerelles fragiles construites auparavant pour ne laisser la place qu’aux rapports de domination. » Sur le plan musical, l’exemple le plus abouti de l’éradication de l’altérité est Wagner, « qui transforme toute altérité en soi chrétien ».

Dans sa relation amoureuse avec Sarah, Franz Ritter fait aussi l’expérience douloureuse et mélancolique de l’altérité. Ils se sont ratés, éloignés, rejoints dans une nuit d’amour inoubliable. Puis elle a dérivé de nouveau au loin, frappée au cœur par le décès de son frère adoré. « Je réalise à quel point elle me manque, à quel point je l’ai manquée », dit-il au creux de cette nuit d’insomnie et d’angoisse.

Le livre de Mathias Esnard est riche de scènes d’anthologie. Un groupe de quatre orientalistes, dont Franz et Sarah, passent une nuit glaciale près d’un fort en aplomb du site de Palmyre, pas encore dévasté par les « démolisseurs écervelés islamistes ». Pour se tenir éveillés dans la nuit glaciale, l’un après l’autre ils évoquent la personnalité d’aventuriers et d’aventurières qui franchirent les frontières de l’orient.

L’écrasement en Iran de toute forme d’altérité

Plusieurs chapitres sont consacrés à la révolution iranienne et à ses suites. L’auteur décrit l’immense espoir qui envahit le pays à la chute du Chah. Il évoque Azra, une jeune femme d’une beauté éblouissante, qui « flottait dans le vent brûlant de liberté qui soufflait sur l’Iran » ; et aussi Shariati, enthousiasmé par la « possibilité que l’Islam soit une force de renouveau, que l’Iran puise en lui-même les concepts de sa propre révolution ».

Et puis il exprime l’immense déception causée par la victoire des islamistes et l’écrasement dans le sang de toute forme d’altérité. « Les fantômes de mon pays, disait le poète Paviz Baharlou, ces ombres, ces corneilles du peuple auxquelles on attache solidement leur voile noir quand on les exécute par pendaison, pour éviter une indécence, parce que l’indécence ici n’est pas la mort, qui est partout, mais l’oiseau, l’envol, la couleur, surtout la couleur de la chair des femmes, si blanche, si blanche – elle ne voit jamais le soleil et risquerait d’aveugler les martyrs par sa pureté (…) Regardez ! Regardez ! Nos jolis morts n’ont rien à envier à personne, ils se balancent noblement au haut des grues, décemment exécutés, ne venez pas nous reprocher notre manque de technologie, nous sommes un peuple de beauté. Nous avons fabriqué un peuple liquide et rouge, il vit dans la mort et est heureux en Paradis. Nous avons tendu une toile noire sur le Paradis pour le protéger du soleil. »

L’espion d’Assad

Pour terminer cette chronique sur une note d’humour, je ne résiste pas au plaisir de citer cette jolie histoire racontée à Damas sur le régime Assad, dont les atrocités n’avaient d’autre but que « l’épandage de la peur sur tout le pays comme du fumier » : « les mukabarat (indicateurs) conduisaient des 504 Peugeot break ou des Range Rover ornés de portraits du président Assad et de toute sa famille, à tel point qu’une blague racontait, à l’époque, que le meilleur espion syrien à Tel-Aviv avait fini, après des années, par tomber aux mains des Israéliens : il avait collé sur sa vitre arrière une photo de Netanyahu et de sa famille. »

Et ce message laissé par Sarah à l’aube qui conclut la nuit d’angoisse de Franz : « le monde a besoin de diversité, de diasporas (…) il faut mettre en lumière le don de la diversité. » Un hymne à l’altérité.