Les éditions Apogée ont publié en 1995 « Moi Joseph Mosneron, armateur négrier nantais (1748 – 1833) ». Âgé de 56 ans, Joseph fit pour l’édification de ses enfants le récit des trois voyages qu’il réalisa vers les Caraïbes, le premier alors qu’il n’avait que quinze ans. Son récit manuscrit a été mis en forme et commenté par Olivier Pétré-Grenouilleau.

Joseph est le dixième enfant d’une famille d’armateurs nantais. Il s’embarque à l’âge de 15 ans sur le Prudent, un navire de son père, à la suite d’une scolarité calamiteuse. Voici ce qu’il écrit de son séjour au pensionnat des jésuites à La Flèche.

« Il eusse été à souhaiter que (les jésuites) eussent mis plus de douceur dans leur manière d’instruire. Ils mettaient beaucoup de sévérité et les châtiments répétés accompagnaient de malheureux enfants à l’étude comme à la récréation (…) Outre cela, le ministre du collège renchérissait par la dureté sur les autres. Il se nommait Béquet, était d’un âge avancé, de petite taille, sec, les yeux verts, le front soucieux, la figure sinistre, les traits imprimant toujours de la colère et tout l’ensemble d’un homme qui ne cherche qu’à faire le mal. Tout tremblait sur son passage et il parcourait sans discontinuer les dortoirs, les réfectoires, les lieux de récréation ; cet être malfaisant se multipliait à l’infini et malheur à l’écolier qui était soupçonné de la moindre peccadille : le châtiment suivait de près. »

Premier voyage comme « pilotin »

À bord du Prudent, il est « pilotin », on dirait aujourd’hui stagiaire dans un apprentissage à la fonction d’officier de marine. Ce premier voyage est difficile en raison des défauts du navire et des caractéristiques du capitaine, Monsieur James. Il « était un songe creux, un bâtisseur de projets qui chargeait son imagination de prospectus, et, avec des lumières peu sûres, il avait le talent de persuader par des exposés brillants qu’il arrangeait avec ordre et précision sur le papier (…) Lui-même, à force de travailler ses plans, s’en était enthousiasmé et prenait ses systèmes pour des vérités. Il ne connaissait que par relation le pays sur lequel il bâtissait ses chimères, il s’était laissé endoctriner et trompait les autres de bonne foi (…) Tout était chez lui en projet et rien en action. »

Pour cette raison, le séjour en Afrique dura plusieurs mois, le temps de négocier l’achat d’environ 240 esclaves à des courtiers : le capitaine met le cap sur des endroits où le marché de l’esclavage est peu actif, il ne sait pas négocier sa camelote. « L’infériorité de notre marchandise ne nous avait pas permis d’avoir une cargaison d’élite, il y avait au contraire assez d’enfants et d’hommes un peu âgés. » Pour Joseph, la traite (achat, transport et vente) est une affaire purement commerciale.

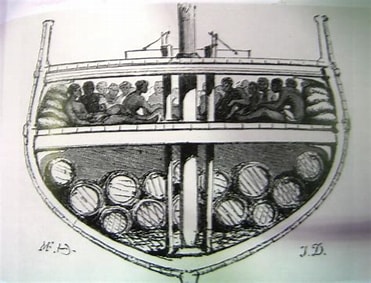

À bord, les captifs, hommes, femmes et enfants sont entassés dans l’entrepont, dans une puanteur effrayante dont on leur permet de sortir en général un jour sur deux pour se « rafraîchir » sur le pont. Les révoltes étaient fréquentes. « Sur environ vingt bâtiments qui ont paru sur la rade de Bissau pendant le séjour que nous y avons fait, il n’y en a pas un seul qui ait été exempt d’avoir des révoltes à son bord. On avait beau de redoubler de précautions par les fers, les chaînes, les entraves, les fortes cloisons et les rambardes, tous ces obstacles étaient vaincus par l’esprit de liberté et le caractère féroce des esclaves que nous traitions et qui se trouvaient enfermés dans l’entrepont des navires. »

La révolte des esclaves

Joseph raconte l’anecdote suivante. « L’Anglais Barry avait une cargaison d’environ 200 Noirs contenus par un équipage bien portant parce qu’il avait été très peu de temps en Afrique. Ce bâtiment était depuis plus de quinze jours en mer et avait avancé 3 à 400 lieues (1 500 à 2 000 km) dans sa route. Les esclaves ne furent pas découragés par l’éloignement des terres qu’ils ne voyaient plus depuis deux semaines. La révolte éclata par les femmes qui n’avaient point de fers. Les hommes se déchaînèrent et se répandirent sur le pont. L’équipage retranché derrière fit feu avec quatre pierriers, en tua et en blessa un grand nombre. Ceux qui n’avaient pas été atteints s’élancèrent sur les blancs, les égorgèrent tous à l’exception d’un seul qu’ils réservèrent pour les ramener au pays. Le retour ne fut pas facile. Ils furent près d’un mois à revenir et s’échouèrent sur les bancs des Bissagos où le navire se perdit. Mais avant de descendre à terre, ils voulurent massacrer le seul blanc qui restait parce qu’il les avait tenus trop longtemps en route pour les ramener. Il fut protégé et caché par quelques négresses et c’est par cet homme que nous apprîmes tous les détails de l’événement. Ces mêmes Nègres qui s’étaient sauvés sur les îles des Bissagos furent remis à nouveau en esclavage par les insulaires et revendus aux bâtiments qui étaient au Bissau. Nous en avions sept ou huit à notre bord qui étaient bien dangereux. »

On ne trouve nulle trace de compassion pour les captifs dans le récit de Joseph Mosneron. Il a pourtant côtoyé des noirs, partagé leurs repas. « Quand je me sentais pressé par la faim, je m’accroupissais avec les nègres et partageais leur repas. Il ne fallait pas être dégoûté pour manger avec eux. Ils étaient souvent couverts de pustules, de dartres, et malgré cela chacun prenait avec la main au plat sans cuillère. Leurs ragoûts étaient pimentés à faire peler la langue. Dans les commencements il me semblait avoir un tison ardent dans la bouche. Peu à peu je m’habituais à cette sorte de nourriture et je broyais le piment entre mes dents comme on mâche des amendes. »

Il raconte qu’une épidémie d’ophtalmie s’était déclarée à bord. Le chirurgien du navire, incompétent, proposa des remèdes qui aggravaient le mal. Joseph voit les captifs s’appliquer du jus de citron tiède sur les yeux, les imite et guérit rapidement. « Souvent, écrit-il, nos arts de l’Europe, employés par des mains inhabiles, ne valent pas l’instinct naturel qui inspire les hommes barbares. » Il faut dire que, selon une note d’Olivier Pétré-Grenouilleau, le chirurgien d’un navire négrier avait surtout pour fonction de choisir en Afrique des esclaves bien portants et, ensuite, de les marquer

Qu’ai-je acquis ?

Les trois voyages effectués par Joseph Mosneron lorsqu’il n’avait que 15 à 20 ans ont certainement façonné l’homme qu’il était devenu : il a appris le métier de marin, il a découvert le continent africain, il s’est forgé un jugement sur les hommes, plus haut ou plus bas placés que lui, il a appris l’art de commander. Il en tire pourtant un bilan totalement négatif. « Qu’ai-je donc acquis pendant ce pénible voyage de 28 mois et demi ? Des maladies et de l’ignorance, une mauvaise nourriture qui a énervé mes forces, un travail excessif qui m’exténuait encore davantage, un climat humide et brûlant qui écrasait mon tempérament, des vêtements sales et dégoûtants qui m’exposaient à toutes les injures des saisons. L’air empoisonné qu’on respire, les émanations pestilentielles provenant des Noirs entassés dans le navire m’affectaient la poitrine. Des habitudes grossières des sociétés de matelots, une éducation telle que le dernier des malheureux la reçoit, pas une occasion de lire, écrire, se former le jugement, acquérir la moindre connaissance, voilà le fruit de 28 mois et demi du temps le plus précieux de ma jeunesse. »

Ce qui structure profondément sa mentalité, c’est l’élitisme. Il ne supporte certes pas l’aristocratie héréditaire, si elle va de pair avec l’incompétence. Il décrit ainsi le capitaine de son second voyage. « Monsieur Jean de Cadillac se disait originaire du Languedoc, ayant pour aïeux de toute éternité la noblesse la plus illustre du canton. C’était pour lui un chapitre intarissable que de parler de ses glorieux ancêtres. Il s’élevait majestueusement en se voyant entouré de tristes roturiers, indignes par leur naissance d’être admis à l’honneur de s’entretenir et de manger avec lui. Cet homme était au demeurant orgueilleux et vain par bêtise, ignorant et paresseux, lâche et fanfaron, gourmand comme un pauvre, méchant et sournois, sot et babillard, petit et minutieux, sans intelligence dans les affaires où il portait beaucoup de prétentions, sans connaissance dans la marine. »

Joseph aspire à rejoindre une élite de gens cultivés, compétents en affaires, capables d’imposer naturellement leur autorité, en mesure de transmettre à leurs enfants fortune et sagesse. Pour lui, les matelots peuvent être sympathiques, mais ils appartiennent à un autre monde. Quant aux esclaves, la sympathie n’a pas de place. Ils sont une marchandise, une cargaison, dont on déplore la mort pendant la traversée pour la perte financière qu’elle représente.

Lire les mémoires de Joseph Mosneron, armateur négrier nantais, serait impensable aux yeux de certains de nos contemporains qui voudraient annuler les pages obscènes de notre passé. Cette lecture nous permet toutefois d’entrer dans la compréhension des représentations mentales qui, il y a 250 ans, ont permis le développement à grande échelle du commerce triangulaire.

La lecture de :

Société, économie et civilisation

Vers une seconde modernité écologique et solidaire ?

(Bernard Billaudot – ancien polytechnicien, professeur à l’Université de Grenoble)

(pages 48, 49 et 50)

https://books.openedition.org/emsha/422

me permet d’entrer dans la compréhension des représentations mentales d’aujourd’hui,

représentations mentales qui ne diffèrent pas de celles d’il y a 250 ans, qui ont permis le développement à grande échelle du commerce triangulaire et qui permettent, aujourd’hui, de célébrer « une mondialisation économique sans mondialisation politique ».

Dans la théorie classique, l’individu qui va au marché a de la sympathie pour l’autre et il est capable de se mettre à sa place. Le marché n’est pas conçu sans l’État de Droit (d’où l’expression d’économie politique).

Dans la théorie néo-classique, pour l’Homo oeconomicus néo-classique, l’autre est un instrument. Le marché « ne fait pas commerce avec la res publica » (Fitoussi, 2014, p. 13) (d’où l’expression de science économique)

(page 48)

L’État (de Droit ?) n’est plus une puissance qui se pose en arbitre entre le capital et le travail, mais de plus en plus un garant des politiques dites pro-business.

de l’Homo œconomicus classique à l’Homo œconomicus néoclassique :

Par conséquent, la différence entre l’Homo œconomicus néoclassique et l’Homo œconomicus classique n’est pas relative au comportement que l’individu adopte lorsqu’il est « dans le Marché », c’est-à-dire lorsqu’il est un individu marchand. En effet, si l’on s’en tient à l’hypothèse relative à la rationalité postulée pour cet individu (et non pour l’être humain dans tous ses actes), cette hypothèse est la même des deux côtés 20. La différence porte sur la démarche consistant à « aller au Marché » : l’individu classique qui va au Marché a de la sympathie pour les autres, tandis que l’individu néoclassique considère l’autre comme un simple instrument. Il ne se pose pas de questions d’ordre moral concernant les moyens qu’il utilise pour parvenir à sa fin en y allant, dès lors qu’il respecte les droits de propriété privée des autres. Comme le retient Nicolas Postel, la rationalité dont fait alors preuve cet individu est instrumentale 21.

(pages 49)

Société, économie et civilisation

Vers une seconde modernité écologique et solidaire ?

Bernard Billaudot – ancien polytechnicien, professeur à l’Université de Grenoble

https://books.openedition.org/emsha/422