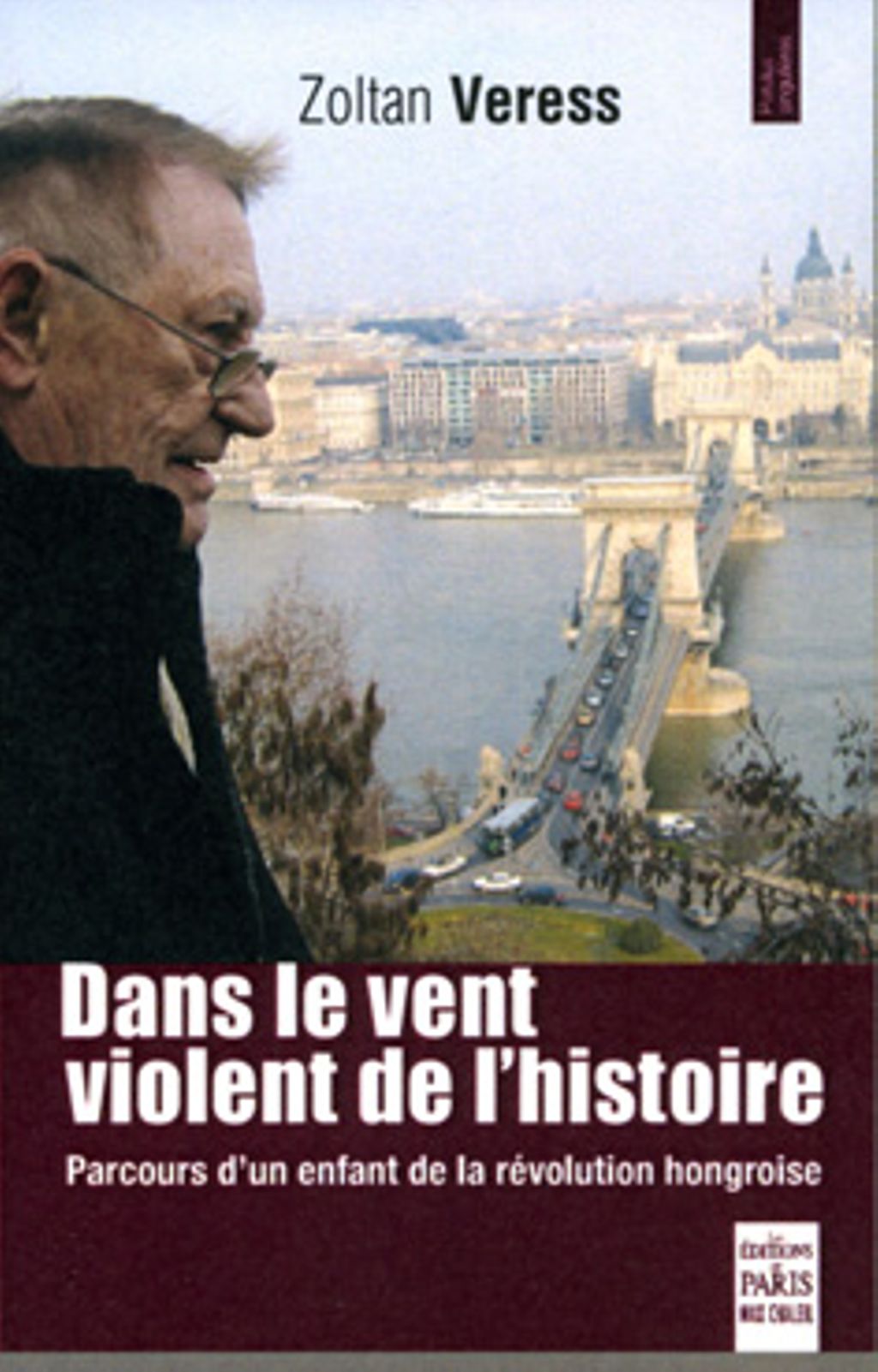

J’ai été passionné par l’autobiographie de Zoltan Veress, né en 1932 à Budapest et mort en 2010 à Bruxelles. Son titre : « Dans le vent violent de l’histoire, Parcours d’un enfant de la révolution hongroise » (Les éditions de Paris, 2011)

L’ouvrage comporte deux parties. La première, « un enfant du Danube », couvre les 24 premières années de la vie de Zoltan, de sa naissance à la révolution hongroise et sa fuite en Belgique. La seconde, « Retourner la peau du destin » raconte ses études universitaires en parallèle de mille petits boulots et l’accomplissement de son projet de vie : devenir psychanalyste.

La référence au vent violent de l’histoire n’est pas abusive. Zoltan Veress est né dans une famille de pharmaciens, en grande partie originaire de Transylvanie, région en majorité peuplée par des Magyars mais passée sous souveraineté roumaine après la première guerre mondiale. Ses parents possèdent la plus grande pharmacie de Budapest. La vie est facile, avec des employés et des domestiques, le collège chez les bons pères.

Un enfant du Danube

En 1941, la Hongrie bascule dans le camp de l’Axe, ce qui lui permet de récupérer une partie des territoires amputés par le traité du Trianon. Persécution massive contre les Juifs. En novembre 1944 commence le siège de Budapest par les troupes russes. Bombardements intenses. Trois mois plus tard, les Russes entrent dans Budapest. Viols, exécutions. La Transylvanie redevient roumaine.

En 1945 se met en place une dictature communiste. Rideau de fer : il n’est plus possible de quitter le pays. Surveillance par la police politique. Déportations. Interdiction aux « bourgeois » de s’inscrire à l’université. Pour les Veress, nationalisation de leur pharmacie, en 1949.

Du 24 octobre au 5 novembre 1956, insurrection populaire, écrasée par les chars russes. Zoltan Veress monte sur le dernier train en direction de la frontière autrichienne et parvient à quitter le pays.

Zoltan a 9 ans lorsque son père meurt, 13 ans pendant le siège de Budapest, 14 ans lorsque décède sa mère, 24 ans lorsqu’il participe à la révolution hongroise. La confrontation précoce à tant d’événements violents contribue à en faire un enfant précoce, quasiment reconnu dans sa famille comme le « grand frère » bien qu’il soit le benjamin. Un facteur plus déterminant est probablement le lien puissant avec sa mère, Cornélia. C’est avec elle que, pendant le siège de Budapest, il sort de la cave où ils sont réfugiés pour franchir, sous les tirs russes, les 800 mètres qui les séparent d’un point d’eau potable. C’est avec elle qu’il dévore des livres, en particulier ceux de Freud et de son disciple hongrois Ferenczi.

Retourner la peau du destin

En 1956 s’ouvre la seconde phase de sa vie, marquée par une ambition : « retourner la peau du destin ». Il n’a pu s’inscrire à l’université à Budapest et a travaillé comme ouvrier d’usine. Réfugié à Bruxelles, il n’a de cesse de poursuivre des études, de médecine puis de sciences politiques et sociales, enfin d’économie pure. Il le fait en travaillant dur pour gagner sa vie, comme serveur au restaurant universitaire ou veilleur de nuit dans un hôtel. Il concentre les études sur les mois de mai et juin, se retirant dans une abbaye pour travailler ses cours.

À partir de 1963, il s’engage dans la psychanalyse, avec une vision politique de cette discipline. Fondateur en 1973 du Snark, un lieu d’accueil pour des adolescents particulièrement difficiles, il considère que « l’institution doit fonctionner comme thérapeutique en elle-même, et non être le lieu de thérapies ou d’analyses individuelles. » Ce positionnement lui vaudra de sérieux conflits dans des institutions auxquelles il participera par la suite.

« Je resterai 7 ans au Snark, écrit-il. Pas un de plus. Pourquoi ? Parce qu’à mes yeux c’est suffisant et parce que tout le monde doit changer de place régulièrement. Sept ans, c’est un bon chiffre. »

Un désir de lucidité de la mort

La vision politique s’applique aussi à l’organisation de la profession de psychanalyste, en particulier à la manière dont on recrute, forme et supervise les analystes. Bien que disciple de Lacan, Veress se méfie des gourous. « Je mène toujours le même combat, écrit-il : éviter que les fonctionnements soient soumis à une autorité sans contre-pouvoir. Un combat contre la pensée unique qui empêche de s’ouvrir à des apports différents. »

Au soir de sa vie, Zoltan Veress voulut préparer pour lui ne mort digne de celle de sa mère, un demi-siècle auparavant. Choisir son moment, rassembler sa famille, boire une dernière coupe de champagne. « Cette mort extraordinaire. Jamais je ne l’oublierai. Pour moi, c’est devenu un point capital. Depuis ce jour, je continue de vivre avec ce désir de lucidité de la mort. Cela ne s’efface pas. Je veux mourir comme ça. »

Il avait voulu que le Danube, qui l’avait vu naître, emporte ses cendres. Sa famille belge et hongroise, rassemblée sur le pont des Chaînes à Budapest, exauça ce vœu.

À l’occasion d’un hommage rendu à Zoltan Veress un an après sa mort, Nadine Van der Broeck cite un poème de Pierre Barouh, qui parle du vent :

Pour que la mémoire du vent retienne nos chansons mes amis recommençons

Pour que sous l’aile du vent s’accroche notre histoire, quelques bouffées d’espoir

Que la mouvance océane à son gré sur la grève, redépose un jour nos rêves

Que les ondées paysannes protègent le pollen d’une chimère humaine

Que l’énigme des rivières irrigue d’autres cœurs, et qu’elle noie nos erreurs

Pour que dans l’âme des pierres survive l’étincelle d’une émotion modèle

Que des sèves végétales renaisse un jour futur la fleur de nos aventures

Que la conscience animale dans la nuit des patiences aveugle le silence

Qu’un matin sur sa palette un doux soleil farceur invente une autre couleur

Que la pulsion des planètes colporte une rumeur vers une étoile sœur

Pour qu’un souvenir ami garde dans son tamis le bleu de nos nostalgies

Pour que la mémoire du vent retienne nos chansons, amis recommençons.