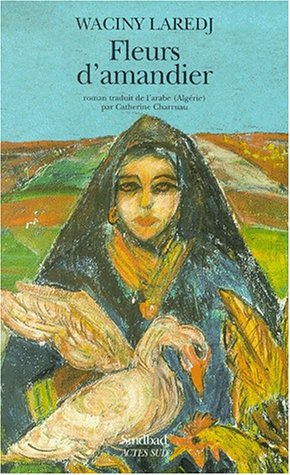

Le roman « Fleurs d’amandier » (Nuwâr al-lawz, traduit en français par Catherine Charruau, Actes Sud 2001), a été publié en arabe par Waciny Laradj en 1983, une vingtaine d’années après l’indépendance de son pays, l’Algérie.

L’action se passe dans un village de la montagne Msirda, près de Sidi Bel Abbes, à la frontière avec le Maroc. Salah Benameur Zoufri est à l’automne de sa vie. Paysan sans terre, il subsiste par la contrebande avec le Maroc, sous la menace de douaniers impitoyables qui n’hésitent pas à tirer.

Ce qui fait vivre Salah, ce sont les légendes liées à sa famille, les Beni Hilal, redoutable tribu venue du Yémen au Maghreb au dixième siècle pour fuir la misère. Il s’est épris de la figure légendaire de la tribu, la belle Jazia. La légende dit qu’il se peut qu’un être au cœur brûlant d’amour, un être que les sables n’auront pas enseveli, soit sauvé et engendre une descendance.

La misère et l’injustice

Msirdya, la femme de Salah, est morte en couches alors qu’il était retenu par les douaniers. Salah est accablé de solitude et de misère, dans un quartier de baraques dont les toits en zinc peinent à protéger du froid et de la pluie. Larbi, son jeune compagnon de contrebande, est assassiné par les douaniers. Plus encore que la misère, c’est l’injustice qui le bouleverse. Un homme fait la pluie et le beau temps dans le village et à la mairie : il se nomme Sbaibi et est compromis dans tous les trafics : « c’est-à-dire : kif. Et puis : alcool, dépravation, relations à Oran et dans la capitale… »

Le comble de l’injustice se manifeste lorsque Salah se rend à la mairie pour obtenir une terre dans le cadre de la révolution agraire. On lui répond que les dossiers de l’administration le considèrent comme « dangereux ». Or, ces dossiers datent de la période coloniale, lorsque Salah était résistant.

Salah tombe follement amoureux de Lounja, une jeune berbère orpheline veuve de l’imam du village. Après que Salah a tenu tête à un homme de main de Sbaybi venu le provoquer, Lounja se rend chez lui. «Il demeura un moment immobile, n’osant pas bouger un seul muscle. Lounja se taisait. Elle chevauchait une vague couleur d’orange et, dans son voyage, fendait les flots des sept mers. Le plaisir qui irriguait le sang dans ses veines ramena à nouveau la chaleur dans son corps (…) Soudain, elle s’agrippa à lui comme si elle sentait qu’elle allait le perdre à tout jamais. Au même instant, elle eut la certitude de l’amour de Salah et sa peur de le perdre disparut. »

La floraison des amandiers annonce le printemps

À Msirda, la floraison des amandiers annonce le printemps. Lounja est enceinte de Salah. Un avenir est peut-être possible.

« Fleurs d’amandier » est un beau livre, traversé par un souffle épique et poétique. Une nuit, à la frontière du Maroc, serrés de près par les douaniers, Salah et Larbi observent une pause. Larbi se met à chanter :

« Oh toi qui as brûlé ma chair,

La blessure jamais ne guérira.

Oh ma brune aux yeux noirs,

Je n’entends plus ta voix…

Larbi chantait à tue-tête. Il avait une belle voix, étrangement envoûtante. À cet instant-là, nous étions bien loin de nous soucier des vociférations des douaniers. La nuit effrayante était devenue un moment vibrant de beauté, un moment intense dont on n’aurait pas consenti à perdre une minute. Le sol que nous foulions s’était changé en poudre fine et légère qui flottait au milieu de vastes étendues. Chevaux, loups et coqs au col ployé par le froid de l’hiver s’étaient changés en créatures merveilleuses qui, en bougeant, donnaient à cette nuit une singulière réalité. »

Deux traditions d’écriture

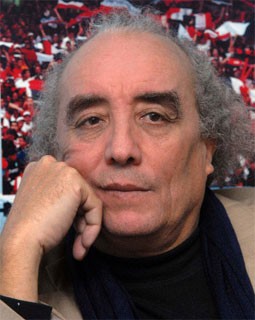

Waciny Laredj, né en 1954 dans la région de Tlemcen, a écrit plusieurs romans. Il a enseigné à l’université d’Alger jusqu’à ce qu’en 1994, menacé de mort, il doive s’exiler à Paris, où il enseigne à la Sorbonne. Il est parfaitement bilingue arabe – français. Dans une récente interview à L’Orient Littéraire intitulée « Waciny Laredj, un pont entre deux rives », il dit : « La langue arabe supporte sans trop en pâtir la répétition, le lyrisme, la profusion d’images, tandis que le français est une langue dégraissée, directe et ne supporte pas justement les répétitions, les retours et les lourdeurs. En étant dans les deux langues, je suis dans deux traditions d’écriture très différentes et j’ai souvent ce sentiment d’être bicéphale. Mon lien à la langue arabe fut d’abord affectif. Ma grand-mère, pour qui l’islam est inséparable de la langue, m’a poussé vers l’arabe. Apprendre l’arabe est un geste d’amour pour cette femme qui a incarné pour moi les images absentes du père et de la mère. »