« La première histoire du monde », du romancier brésilien Alberto Mussa, transporte le lecteur à Rio de Janeiro en 1567, alors que la ville ne comptait qu’environ 400 habitants.

Né en 1961, Alberto Mussa a suivi une formation de mathématiques et de percussion avant de s’orienter vers la linguistique. Il s’est passionné pour les histoires narrées par les conteurs africains et arabes. Il a étudié le tupi (langue des habitants installés dans la région de Rio de Janeiro un millénaire avant l’arrivée des Européens), le yoruba (langue des communautés religieuses afro-brésiliennes) ainsi que l’arabe (langue de la famille de son père, d’origine libano-palestinienne). Il a traduit en portugais les Muallaqat (poésies arabes préislamiques). Il a écrit plusieurs romans, dans lesquelles les mythologies tiennent une place importante.

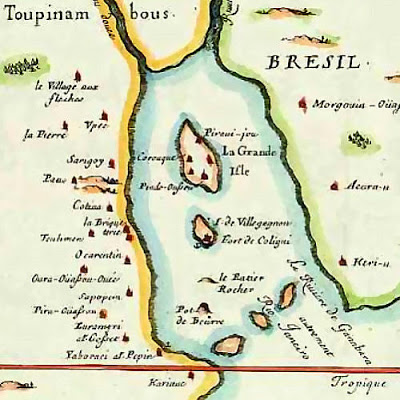

« La première histoire du monde » (« A primeira história do mundo », Editora Record 2014, non encore traduit en français) tente de résoudre le premier crime commis à Rio de Janeiro dont nous ayons une trace écrite : le meurtre du serrurier Francisco da Costa le 14 juin 1567. Rio est alors un bourg minuscule, d’environ 400 habitants. Il a été fondé en 1502 et a été français de 1555 à 1560 sous le nom de « France Antarctique ».

Le corps de la victime a été retrouvé aux portes de la ville avec sept flèches plantées dans le dos. L’homme qui a découvert le cadavre sera condamné pour ce meurtre qu’il nia. Pendant le procès, pas moins de dix suspects furent interrogés. Pour les juges, il n’y eut pas de doute : le crime avait été commis par un Portugais, et le mobile était une relation adultérine avec la femme de la victime. Alberto Mussa, quatre siècles et demi après les faits, met en cause cette version. Pourquoi le meurtre n’aurait-il pas été commis par des membres de la population locale, les Tupi ?

Les Portugais, peu nombreux, sont en relation constante avec les Tupi. Ils parlent leur langue, plus ou moins bien. Ils commercent avec eux. Ils prennent certaines de leurs femmes comme concubines ou comme épouses. Pourtant, le monde portugais et le monde tupi ont des croyances et des références étrangères les unes aux autres.

Le peuple Tupi

Les Tupi étaient un peuple de guerriers. En fracassant le crâne d’un ennemi, on acquérait son nom. Pour eux, « les noms étaient le bien le plus grand, la richesse la plus grande dont pût disposer un indien tupi. Nul n’était autorisé à procréer, par exemple, avant d’obtenir un de ces noms (…) c’était l’accumulation de noms qui permettait à l’ombre personnelle (ou l’âme) de dépasser les épreuves de la mort et d’échapper à l’anéantissement absolu, pendant le cheminement vers la terre-sans-mal ».

Lorsqu’un Tupi était capturé par un autre clan, on lui donnait une femme, faisant de lui ainsi un beau-frère. Puis on le tuait et on le dévorait. Voici comment Alberto Mussa décrit les schémas de pensée sous-jacents à ce cannibalisme.

« Dans la pensée de ces indiens, chaque être humain, au-delà du corps physique et des noms propres, est composé d’une force vitale nommée anga, qui correspond plus ou moins à ce que nous désignons par « ombre ».

Quand le corps meurt, la anga se dédouble en angüera (littéralement « ce qui fut ombre »), qui est la partie la plus essentielle de la personne ; et en tagaíba. La première, la angüera (qui se rapproche plus du concept occidental d’âme) commence ensuite à affronter des défis et à entreprendre une longue et difficile marche sur la route des morts, pour tenter d’atteindre l’immortalité, la terre-sans-mal.

Taguaíba est vraiment une abomination. En traduction littérale, c’est l’image pourrie ou putrescente, une espèce de spectre, de fantasme, la figuration même du cadavre – qui pourrit avec lui, sent mauvais, souffre des terribles douleurs que provoque la décomposition.

(…) Les tupis avaient besoin des ennemis, de la guerre, de la vengeance pour être mangés et se libérer d’un si effroyable destin – celui d’errer sous cette forme de fantômes pourris.

Ceci explique pourquoi ils avaient tant horreur de la mort naturelle : parce qu’ils devaient purger, comme taguaíba, tout le processus de putréfaction, en plus de courir le risque, en tant qu’angüera, du risque d’anéantissement total, sur le chemin des morts.

Ceux qui étaient sacrifiés et dévorés ne souffraient rien de cela : d’abord, parce que leur fantôme disparaissait immédiatement, dans l’estomac des ennemis, ensuite parce que, ayant la tête brisée, leur ombre partait directement pour la terre-sans-mal.

Pour cette raison, ces guerriers rejetaient la faveur des jésuites, quand ils voulaient les délivrer de la cérémonie cannibale (…) Les chrétiens n’entendirent jamais cette simple vérité : que – pour un tupi – tuer et manger un ennemi était, avant tout un acte de pitié suprême. »

Une forêt obscure habitée d’esprits

Les Portugais de Rio de Janeiro vivaient au milieu d’un monde de forêts obscures habitées d’esprits, dans lequel les jaguars pouvaient se transformer en humains et réciproquement, et dans lequel on disait que, sur une île, vivaient des femmes sans hommes qui procréaient avec leurs captifs et tuaient leur descendance mâle, les Amazones.

Les juges qui eurent à décider sur le meurtre de Francisco da Silva étaient-ils obsédés par leurs querelles d’alcôves au point d’écarter la possibilité que le meurtre fût commis par un groupe de Tupi ? Ou bien eurent-ils peur, en les accusant, d’ouvrir la boîte de Pandore ? Toujours est-il qu’ils ont certainement condamné un innocent. Mais les esprits prirent leur revanche : la corde qui devait le pendre rompit, et à la suite de cette ordalie, on gracia le pauvre bougre.