Dans « l’art de perdre », Alice Zeniter évoque la quête d’identité d’une jeune descendante de harkis.

Ce qu’il faut apprendre à savoir perdre, c’est un pays, ou plutôt l’image sanctuarisée qu’on se fait d’un pays lorsqu’on l’a quitté il y a longtemps. Quand Naïma entend parler la grand-mère Yema de l’Algérie, celle-ci « ressemble à un conte de fées pétri d’un symbolisme archaïque ». Lorsqu’à la faveur d’un voyage professionnel, la jeune femme fait un voyage en Kabylie et se rend dans le village de sa famille, c’est un pays en vie qu’elle découvre, un pays « en mouvement, fait de circonstances historiques modifiables et non de fatalités irréversibles ».

Or, le départ forcé d’Ali, de Yema et de leurs enfants en 1962 dans les bagages des Français s’apparentait à une fatalité irréversible. Naïma était effrayée à l’idée de « poser les pieds dans un endroit que sa famille a figé dans ses souvenirs depuis 1962 et, par cet acte, de le ramener brutalement, bruyamment dans l’existence ».

Choisir son camp

Le roman largement autobiographique d’Alice Zeniter est structuré en trois chapîtres, dont les figures de proue sont Ali, son fils Hamid et Naïma, fille d’Hamid.

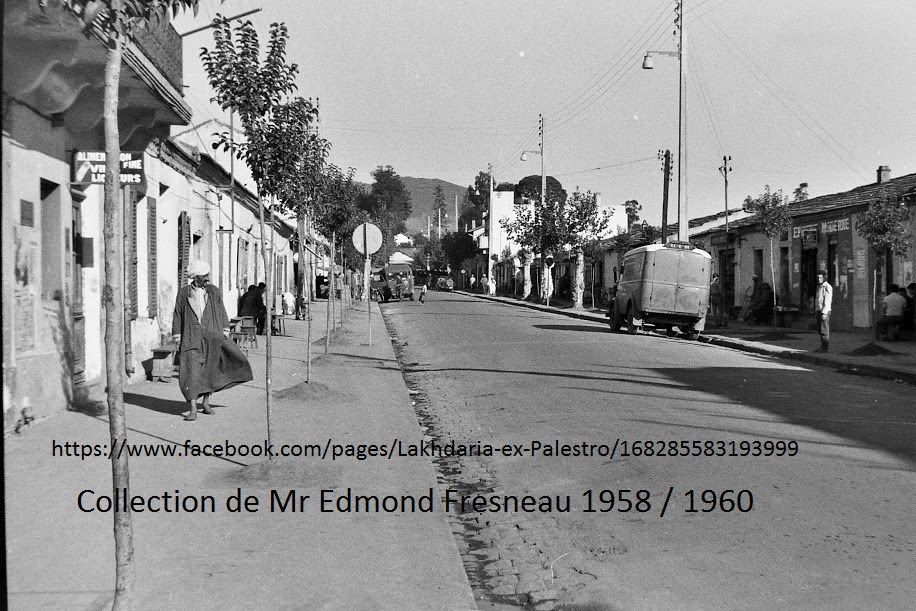

Ali est un homme qui a réussi. Parti de rien, il est devenu propriétaire terrien dans un village à une trentaine de kilomètres de Palestro – aujourd’hui devenue Lakhdaria, mais qui se dénomme aujourd’hui plus volontiers Lakhdaria ex-Palestro. Comme d’autres hommes du village, il reçoit une pension de l’armée française pour sa participation à la seconde guerre mondiale sur le front italien. Lorsqu’éclatent « les événements » en 1954, il trouve injuste que le FLN exige des anciens combattants qu’ils renoncent à cette pension.

Petit à petit, l’exacerbation de la violence va le pousser, à son corps défendant, dans le camp des Français. « Choisir son camp, écrit Annick Zeniter, passe par beaucoup de petites choses, des détails. On croit n’être pas en train de s’engager et pourtant, c’est ce qui se passe ». En 1962, c’est pour Ali et sa famille « la valise ou la mort ».

Commence pour eux un long chemin, le camp de réfugiés de Rivesaltes, une colonie de bûcherons harkis, puis un appartement dans un HLM de Flers, que la famille occupera plus qu’elle ne l’habitera vraiment, un logement minuscule pour une famille qui comptera 10 enfants. Ali travaille dans une usine métallurgique, mais pour son fils Hamid « l’Usine fabrique surtout de la fumée, des blessures, des crampes et une odeur de cramé que son père traîne d’une pièce à l’autre de l’appartement malgré les douches ».

Un mode d’emploi des petits enfants blonds

Le second personnage du roman est Hamid, le fils aîné d’Ali, qui avait 8 ans lors de l’exil. Hamid comprend vite que pour survivre et répondre à l’attente de ses parents il doit être le meilleur en tout et adopter la culture française. Il progresse à l’école à marche forcée, comble son retard. Il dévore le Club des Cinq, dans lequel il voit « un mode d’emploi des petits enfants blonds ». Hamid devient écrivain public pour ses parents analphabètes et tout le quartier.

Il finit par s’arracher à la famille et à la province pour monter à Paris. Il tombe amoureux d’une jeune femme, Clarisse, qui « a la liberté de ceux à qui jamais on n’a dit qu’ils devaient être les meilleurs mais qu’ils devaient trouver ce qu’ils aiment. » Clarisse l’épargnée doit apprendre à vivre avec Hamid le bouleversé. Ce qui rend la vie du couple difficile, c’est « la mer de silence sur laquelle dérive Hamid ». Clarisse aurait préféré qu’il soit infidèle plutôt que muré dans le mutisme : « pour chaque seconde qu’il passe avec elle, il déploie silencieusement vingt ans qui lui sont interdits. »

C’est que le passé est trop lourd. Il y a certes l’infâmie de la misère, mais elle n’est rien à côté de celle qui s’attache au mot « harki » : pour beaucoup d’Algériens, ce sont « des rats. Des traîtres. Des chiens. Des terroristes. Des apostats. Des bandits. Des impurs. » Hamid « n’ose pas poser à son père les questions qui se bousculent en lui : il a peur de découvrir un passé qu’il ne pourrait pas pardonner. »

Dans les années 2010, Naïma, fille d’Hamid et Clarisse, travaille dans une galerie d’art. On lui confie la préparation d’une exposition rétrospective de l’œuvre d’un peintre kabyle, Lalla. Ce chantier lui offre l’opportunité, redoutée, d’aller en Kabylie et de s’y appuyer sur des réseaux de personnes qui la comprennent et la soutiennent. Malgré la présence des « terros » dans les montagnes de Palestro, elle ose se rendre au village et y passer la nuit. Elle est agitée de sentiments contraires : « Elle ne veut plus partir d’ici. Elle veut absolument rentrer chez elle. »

Le tambour de la machine à laver

« L’art de perdre » est une formidable saga familiale. « Le groupe, écrit Alice Zeniter, habite un temps cyclique, sans cesse répété, et ses différents membres accomplissent ensemble les boucles du temps. Ils sont comme les vêtements d’une même lessive qu’emporte le tambour de la machine à laver et qui finissent par ne plus former qu’une seule masse de textile qui tourne et tourne encore. »

Il y a dans ce roman des passages fulgurants. J’ai été ému par le récit de l’agonie d’Ali, qui n’en peut plus de souffrir. « Peut-être que la douleur donne à Ali le droit de crier, ce droit qu’il n’a jamais pris auparavant. Peut-être que, parce qu’il a mal à son corps pourrissant, il trouve enfin la liberté de hurler qu’il ne supporte rien, ni ce qui lui est arrivé ni cet endroit où il est arrivé (…) Maintenant qu’il n’a plus rien à perdre, il peut gueuler. »