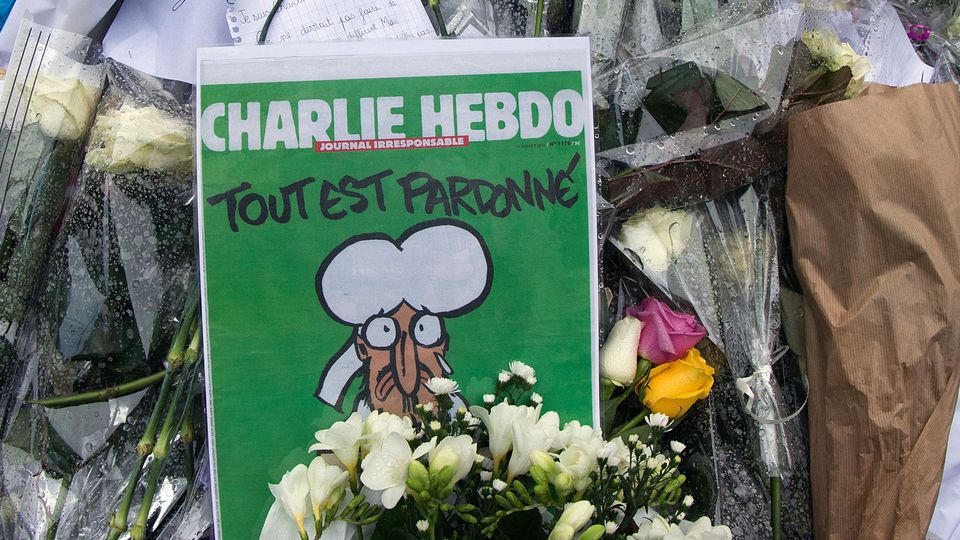

« Le lambeau » est l’un des livres les plus bouleversants qu’il m’ait été de lire ces derniers mois. Survivant de l’attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, Philippe Lançon y raconte son long chemin de reconstruction.

Le lambeau, c’est Philippe Lançon lui-même, morceau de chair sanguinolant qui gît aux côtés des camarades tués lors de la conférence de rédaction de Charlie Hebdo. En chirurgie, c’est « un segment de parties molles conservées lors de l’amputation d’un membre pour recouvrir les parties osseuses ou obtenir une cicatrice souple. »

Au prix de dizaine de passages au bloc opératoire, les chirurgiens reconstruiront peu à peu la mâchoire de Philippe Lançon fracassée par une balle de mitrailleuse. Ils utiliseront un péroné, du lambeau prélevé dans une jambe et du titane.

« Le lambeau » décrit un voyage dans un pays où peu de monde est allé, un chemin où le patient-auteur avait des choses à apprendre et à vivre qu’il n’aurait pu connaître ailleurs. Ce chemin est dominé par la souffrance. « Je ne souffrais pas : j’étais la souffrance. Vivre à l’intérieur de sa souffrance, entièrement, ne plus être déterminé que par elle, ce n’est pas souffrir ; c’est autre chose, une modification complète de l’être. »

« Je me trouvais dans une situation écrit Lançon, où le dandysme devenait une vertu. » Dans cette traversée d’épreuves sans nom, faire bonne figure à l’égard de l’équipe soignante, de la famille, des amis, de l’escorte policière qui veille sur sa sécurité, devient un ressort de la survie. Le dandysme consiste aussi à transformer les tuyaux, d’intrus douloureux en tyrans bienveillants : « j’avais appris à les accueillir. Car les tuyaux étaient des amis, encombrants, capricieux, mais des amis. Ils réparaient, endormaient, soulageaient, nourrissaient, désinfectaient. Ils entretenaient et apportaient la vie. »

Deux livres fétiches accompagnent Lançon à chacune de ses descentes au bloc opératoire : la recherche du temps perdu de Proust, un autre dandy ; et un texte de Kafka dans lequel celui-ci évoque sa tuberculose, parle de marmites de l’enfer et se propose de « s’allonger dans un jardin et tirer de sa maladie le plus de douceur possible.»

L’idée de raconter ce voyage au pays de la souffrance a soutenu Lançon tout au long de son calvaire. Un jour, remontant du bloc, tous les paramètres se dérèglent. Il tente de décrire « cette jacquerie des organes qui se traduit par un incompréhensible embouteillage de sensations » : « J’ai le sentiment de descendre dans un puits humide et chaud, sans air. C’est épouvantable et c’est enivrant. C’est mystérieux et c’est intéressant. En me jouant des tours, mon corps m’initie. En m’échappant, il m’appartient. J’observe la descente que je subis, je me sens le père de mon père et l’ancêtre du frère dont je dépends. »

Le vocabulaire manquait à Primo Levi (Si c’est un homme) et Georges Pérec (W ou le souvenir d’enfance) pour décrire l’impensable des camps de la mort. Au cœur de son voyage de survie, Philippe Lançon sent, lui aussi, le langage se dérober : « d’autres états, d’autres sensations, d’autres enfers chassaient les précédents, sans concours et sans hiérarchie, et il aurait fallu trouver pour les décrire un vocabulaire aussi brutal que liquide, fondé sur le mouvement, la routine, la peine et l’oubli ; un vocabulaire et même une grammaire qui se seraient renouvelés à chaque étape, pour éviter le passage de la langue vivante à la langue morte. »