La Cour des Comptes a publié en mars 2025 un rapport consacré à deux peines alternatives à l’incarcération, le travail d’intérêt général et la détention à domicile sous surveillance électronique.

Le rapport pose trois questions. Le travail d’intérêt général et la détention à domicile sous surveillance électronique ont-ils un caractère effectivement sanctionnant et sont-ils utilisés comme tels par les magistrats ? Permettent-ils d’engager une démarche d’insertion ou de réinsertion ? Permettent-ils de prévenir la récidive des personnes condamnées ?

Le rapport constate que l’un des objectifs du développement des peines alternatives à l’enfermement n’a pas été tenu. Il était question de réduire le nombre de personnes détenues. Or celui-ci a dépassé les 80 000, soit 20 000 de plus que le nombre de places disponible. « L’augmentation mensuelle nette de la population incarcérée est d’environ 500 détenus selon le ministère de la justice, lit-on dans le rapport. Pour y faire face, il faudrait disposer chaque mois d’un nouvel établissement, comparable aux maisons d’arrêt de Nanterre ou de Toulouse Seysses, dont la capacité théorique est de 600 places. »

Les causes principales de la surpopulation carcérale sont l’accroissement du taux de « réponse pénale », c’est-à-dire d’infractions qui passent devant les juges. C’est aussi l’allongement de la durée des peines prononcées : « le cumul du nombre d’années d’emprisonnement ferme prononcées par les juges a ainsi progressé de 10 000 (+ 10 %) entre les années 2019 et 2023 », lit-on dans le rapport. Les peines alternatives n’ont pas réduit le nombre de personnes incarcérées. C’est le « filet pénal » qui s’est élargi.

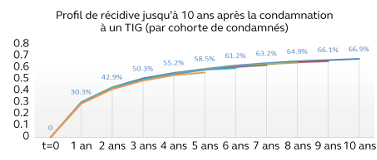

La principale surprise de ce rapport concerne le TIG, travail d’intérêt général, qui est réputé doté d’une dimension pédagogique propre à limiter la récidive. On penserait que le TIG est prononcé pour les personnes n’ayant pas ou peu de passé délinquant. Or, on constate qu’une forte proportion d’entre eux est multirécidiviste. Compte-tenu des efforts consentis pour développer les TIG, on s’attendrait à ce que ceux-ci connaissent une forte augmentation. C’est au contraire à une sévère diminution des TIG prononcés que l’on assiste. Enfin, on découvre avec étonnement que le taux de récidive après un TIG est presque équivalent à celui constaté après un emprisonnement, environ 60% au bout de cinq ans.

Bref, le TIG ne marche pas. Une raison en est la durée d’exécution de cette peine, entre 16 et 17 mois en moyenne, ce qui réduit la motivation des « tigistes ». La raison principale est le manque d’accompagnement par les SPIP (services pénitentiaires d’insertion et de probation) : ils interviennent en cas de problème, rarement quand le TIG se passe bien. Pourtant, la personne a besoin d’être guidée vers la « désistance » (parcours de sortie de la délinquance).

La Détention à Domicile sous Surveillance Électronique (DDSE) a meilleure presse auprès des juges, qui tendent à la considérer comme une punition plus crédible que le TIG. Le rapport estime qu’une personne condamnée à porter un bracelet électronique dès le prononcé de la sentence présente un risque de récidive un tiers inférieur à celui qui retrouve la liberté en sortie sèche de prison. Toutefois, l’accompagnement pendant la détention à domicile par le SPIP reste trop orienté sur les infractions aux horaires de confinement, et ne laisse pas assez d’espace à des rencontres régulières. Le rapport souligne aussi que, pour la DDSE comme pour le TIG, les condamnés sont renvoyés sur les systèmes de droit commun, qu’il s’agisse du logement, du travail, de la santé ou de l’accès aux droits sociaux. S’agissant de personnes souffrant de multiples fragilités, leur réinsertion est particulièrement difficile.

Pour comparer l’efficacité sociale des peines alternatives à la peine de prison, il faut aussi prendre en compte le coût de ces mesures. « La Cour a estimé le coût global d’un TIG à 1 862 € et celui d’une DDSE à 2 788 € en 2022. » Elle estime le coût d’une journée de détention en 2022 à 141,99€. » Ces chiffres indiquent l’investissement de la collectivité dans la prévention de la récidive. Ils plaident pour les mesures alternatives.

Une notion qui court à travers tout le rapport est celui d’accompagnement. Placer quelqu’un sous bracelet électronique ou l’affecter à un travail d’intérêt général a vraiment du sens s’il rencontre régulièrement quelqu’un, non pas seulement quand la mesure pénale pose problème (absence au travail, non-respect des horaires à domicile) mais tout au long de la mesure pour préparer l’avenir.

Les bénévoles et leurs associations peuvent y contribuer, en appui des conseillers d’insertion et de probation. C’est ainsi que l’ANVP est devenue en 2021 « association nationale des visiteurs de personnes sous main de justice », au lieu de « visiteurs de prison » comme précédemment. L’association a développé avec l’administration pénitentiaire un dispositif hors les murs pour accompagner des personnes qui ont ces comptes à rendre à la justice en milieu ouvert. Celles qui purgent une peine de TIG ou de DDSE en font partie.