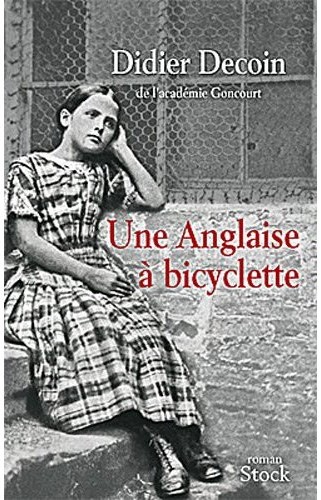

Dans « une Anglaise à bicyclette » (Stock, 2011), Didier Decoin nous parle des Indiens Sioux Lakotas, du Yorkshire, de photographie, d’amour, de bicyclette, de Conan Doyle et d’un conte de fées.

L’Anglaise à bicyclette, c’est Emily qui, en 1905, va épouser en grande pompe Jayson Flannery dans le village de Chippingham, dans le Yorkshire, où il possède un petit manoir. Emily rêvait d’un cheval, mais c’est une bicyclette New Rapid à rétropédalage et pneumatiques Dunlop qu’elle reçoit en cadeau de noces.

Emily a été amenée dans le village par Jayson il y a quinze ans à son retour d’Amérique. Il l’a faite passer pour une orpheline d’émigrants irlandais. En réalité, elle est l’une des survivantes du massacre de Wounded Knee. Le 30 décembre 1890, les troupes américaines tirèrent à bout portant sur une tribu de Sioux, les Lakotas, jeunes et vieux, hommes femmes et enfants. La petite Ehawee avait trois ans. Une femme la traîna par les pieds jusqu’à une église où elle supplia Jayson de l’emporter. Jayson la prit avec lui jusqu’à New York, la confia à un hôpital d’enfants trouvés puis se ravisa et fit avec elle la traversée jusqu’en Angleterre. A Chippingham, Ehawee devenue Emily suscitait la perplexité des habitants. Jayson ne l’aurait-il pas enlevée ?

Devenue Mrs Flannery, Emily parcourt à bicyclette des dizaines de miles en tous sens dans le Yorkshire. Dans un village, elle rencontre deux petites filles qui prétendent avoir rencontré des fées et qui les ont photographiées. Arthur Conan Doyle, l’auteur de Sherlock Homes, croit dur comme fer à cette histoire qui divise l’Angleterre. Mais à la manière du célèbre détective, Emily découvrira la supercherie.

Le roman de Didier Decoin m’a laissé sceptique. Il raconte deux histoires, celle de l’anglicisation de la petite Sioux qui découvre à bicyclette dans le Yorkshire les mêmes sensations que ses ancêtres parcourant à cheval les grandes plaines du Dakota, et celle de Conan Doyle cherchant dans sa vieillesse la consolation d’une communication avec les morts. Ces deux histoires ne s’imbriquent pas vraiment l’une dans l’autre.

J’ai aimé dans le roman l’histoire d’amour entre Emily et Jayson, de trente ans son aîné, inconsolable de la mort de sa première épouse. L’histoire de la fille adoptive devenue épouse aurait pu être scabreuse. Elle se révèle être celle d’un amour sincère et réciproque, toute en délicatesse et en menus détails.

J’ai été frappé par l’importance des odeurs dans le roman de Decoin. On sait que l’odorat est le sens le plus profondément enraciné dans le cerveau humain, le plus maintenu en lisière aussi si on le compare à celui d’autres mammifères.

La vieille femme qui a traîné Ehawee par les pieds dans la neige loin de la scène du massacre dit à un fermier que l’odeur des fesses merdeuses de la petite fille vaut mieux que « celle du sang qui a été aujourd’hui le lot de tant et tant de femmes lakotas ». Plus tard, à Probity Hall, le manoir de Jayson, Emily se gave de pommes ; son haleine sent la pomme, ainsi que son linge – parce que sa transpiration, sans doute, sent elle aussi la pomme. Jayson se rappelle de l’haleine de Florence, dont il est veuf, qui avait quelque chose de brioché.

C’est encore d’haleine qu’il s’agit la première fois qu’Emily embrasse Jayson : « plus encore que le contact de leurs bouches, que le mélange de gin, de sherry, de tabac et de souffle d’homme qui parfume l’haleine de Jayson et lui rappelle certaines médecines à base de sauge, d’élémi, de sweetgrass et de yerba lena que lui faisait boire sa mère, c’est la sensation des mains de Jayson, très chaudes, soulevant sa chevelure pour se rejoindre, doigts emmêlés, sur la nuque, qui la fait trembler ».