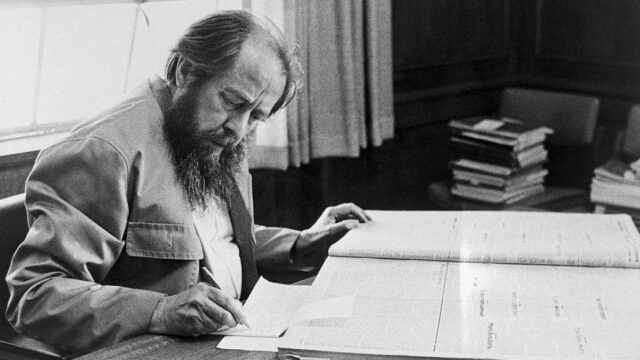

« Une journée dans la vie d’Ivan Denissovitch » a été écrit par Alexandre Soljenitsyne en 1959 et publié en URSS en 1962 dans le cadre de la politique de déstalinisation.

Ivan Denissovitch Choukhov est un paysan russe, mobilisé en 1941, capturé par les Allemands, évadé, condamné à 10 ans de camp pour espionnage. « D’après son dossier, Choukhov est au camp pour trahison de la patrie. Il a fait tous les aveux qu’il fallait : il s’est rendu aux Allemands parce qu’il avait envie de trahir l’Union soviétique, et il s’est, soi-disant, évadé parce qu’il avait reçu une mission de renseignement de l’ennemi. »

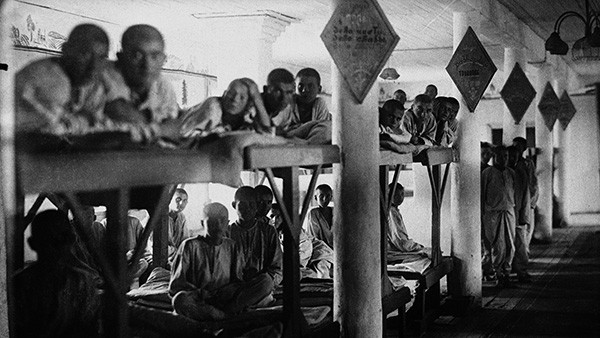

En 1951, Choukhov achève sa huitième année de détention. Il est enfermé dans un bagne au nord du Kazakhstan. C’est le mois de janvier. Le thermomètre peut descendre jusqu’à -40°C. Alors la journée est considérée comme de congé, et le dimanche suivant est travaillé.

Soljenitsyne fait le récit d’une journée, « depuis le coup sur le rail suspendu dans la cour qui marque le lever, jusqu’au court répit du soir et au coucher, en passant par les longues procédures de comptage, la peur des fouilles, les bousculades au réfectoire, les travaux de maçonnerie par un froid terrible dans l’hiver kazakhe, les menues chances et malchances de la journée », lit-on dans la présentation du roman par Kindle.

Les zeks (diminutif zaklioutchonny, détenu) sont maintenus à la limite extrême de la survie. Manger est leur préoccupation constante. « Ça dure juste un clin d’œil, mais c’est pour ce clin d’œil que vit le zek. » Les rations sont calculées pour l’effectif théorique. Mais il faut graisser la patte aux surveillants, aux chefs, aux contremaîtres. Très souvent le zek de base ne mange pas à sa faim, et il arrive qu’il se fasse voler sa part.

Seuls survivent ceux qui sont assez malins pour chaparder une bouchée de pain, pour planquer leur outil de travail, pour cacher une lame qui pourra servir de couteau ; ceux qui ont compris que « le travail, c’est comme un bâton, ça a deux bouts, et tu le prends selon. Avec des gens bien, fais le bien, et frime quand c’est pour les chefs. Autrement, c’est connu, voilà belle lurette qu’on aurait crevé tous. »

« Une brigade de camp, c’est un système pour que ça ne soit point l’administration qui fasse suer les zeks, mais que chaque zek oblige l’autre à marner (…) À cause du malpropre qui ne veut rien faire, il faudrait que, moi, j’aie rien à bouffer ? Pas de ça, ordure ! au turbin. »

Les détenus reçoivent sans cesse des bordées d’injures, et ils sont eux-mêmes prompts à injurier. Voler est considéré comme un exploit. « Et voilà-t-il pas que ce polisson de Hoptchik ramène aussi un plateau ! En se tordant : – je leur ai fauché, qu’il fait, pendant qu’ils comptaient les mouches au plafond. Hoptchik, il a de l’avenir, dans les camps. »

Ce qui rend le roman de Soljenitsyne bouleversant, c’est que dans cet environnement structurellement immoral, Ivan Denissovitch Choukhov parvient à sauver sa peau. Non seulement, il survit mais, malgré les humiliations (« grogne et plie, mais ne te rebiffe pas, on te casserait les reins »), il conserve sa dignité d’homme. Il maîtrise les règles du camp.

Au soir de cette journée ordinairement épuisante, Choukhov « s’endormait, satisfait pleinement. Cette journée lui avait apporté des tas de bonnes choses : on ne l’avait pas mis au cachot ; leur brigade n’avait pas été envoyée à la Cité du Socialisme ; à déjeuner, il avait maraudé une kacha. »

J’ai lu ce roman en partie pour entrer dans l’intimité de la Russie, à un moment où ce pays se positionne comme ennemi de l’occident ; et aussi parce que j’avais lu que c’était l’un des textes les plus forts sur l’emprisonnement. J’ai découvert toutefois deux différences majeures avec la situation carcérale en France. Dans notre pays, les prisons sont régies par un état de droit, même si l’opacité des murs favorise les abus. Dans les prisons françaises, le poison quotidien est l’oisiveté. Dans le bagne kazakh décrit par Soljenitsyne, c’est l’abrutissement par le travail dans des conditions extrêmes qui pourrit la vie des détenus.

La traduction réalisée par Lucia et Jean Cathala en 1973, est écrite dans un langage populaire qui ne néglige pas l’argot. J’ignore dans quelle mesure elle est fidèle au style de Soljenitsyne, mais elle est particulièrement vivante et agréable à lire.