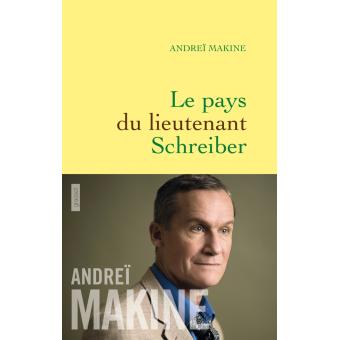

Dans « le pays du lieutenant Schreiber, le roman d’une vie », Andreï Makine évoque le mur d’indifférence rencontré par Jean-Claude Servan-Schreiber à ce qu’il vécut pendant la seconde guerre mondiale.

Cette indifférence, Jean-Claude Servan-Schreiber l’a une première fois ressentie dans l’immédiat après-guerre. Né en 1918, celui que ses supérieurs qualifiaient de « gosse souriant et sans peur » avait combattu dans l’armée défaite par les Allemands en 1940. Il avait, le même jour d’avril 1941, reçu sa médaille militaire et son avis d’exclusion de l’armée parce que Juif. Il avait résisté à l’occupant avant de s’enfuir en Espagne en 1942 et d’être interné dans un camp de concentration à Miranda del Ebro. Il avait participé à la libération de la France, depuis le débarquement en Provence jusqu’à la Bavière en passant par l’Alsace, à la tête d’une unité de chars.

L’atrocité de la guerre

Il raconte l’atrocité de la guerre. « C’était en Alsace. Nous avions passé trois jours sans pouvoir quitter nos chars. Nous avions vécu dans ce réduit d’acier, étouffés par les rejets des obus que nous tirions – les Allemands attaquaient sans relâche. Nous ne sentions plus la faim, il nous restait très peu d’eau, nous ne dormions que par bribes et puis… Vous le savez, vous : ce n’est pas très romantique, la guerre ; il nous fallait nous soulager dans les douilles d’obus et les vider par une fente. Les films ne mentionnent jamais ce type de détails (…)

« J’éprouvais tout en bloc, comme un condamné : ces cinq corps, cinq âmes, avec leurs destins singuliers, avec leurs souvenirs, leur espoir d’aimer, leurs rêves d’avenir, tout cela en quelques secondes allait s’agglomérer dans un tas de viande d’où sortiraient des bras, des os, des visages arrachés, des yeux éclatés, des cris, des râles, le sifflement du sang sur un métal brûlant… »

Ces planqués-là

Or, de retour à Paris, comme le Colonel Chabert de Balzac, il se ressent « comme un guerrier retardataire qui revient dans un temps de paix peuplé d’indifférents et d’oublieux. » On ne parle que le Sartre, de Beauvoir et Camus, dont les œuvres ont été publiées et le théâtre joué avec l’assentiment de l’occupant. « Toute une théorie de l’existence s’est échafaudée durant les années où, chaque jour, il courait le risque de ne plus exister (…) Or, ces planqués-là, après la guerre, n’arrêtaient pas de nous donner des leçons de morale. Pour être libre, vous devez faire cela ! Pour être un intellectuel engagé, faites ceci ! »

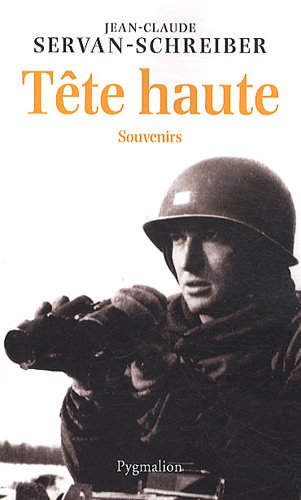

Des décennies plus tard, en 2006, son ami Andreï Makine le convainc d’écrire ses mémoires, pour conserver le souvenir des camarades de combat tombés au front. Or, lorsque « Tête haute, souvenirs » est publié quatre années plus tard (l’auteur a alors 92 ans), l’échec éditorial est si complet que le stock est livré au pilon.

Jean-Claude Servan Schreiber a vécu une existence bien remplie comme journaliste, député, entrepreneur (la régie française de publicité) et même Don Juan. Mais l’incapacité de partager l’expérience humaine terrible de la guerre reste pour lui une profonde frustration. Le pays qu’il aime, la France, est parfois si décevant !

Très heureux Xavier que tu ai parlé de ce « soldat perdu »

Ce livre est à lui seul un » Monument aux morts vivants » de toutes les époques .

Alfired